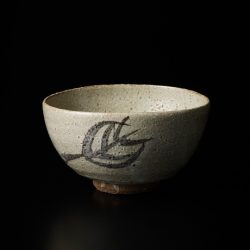

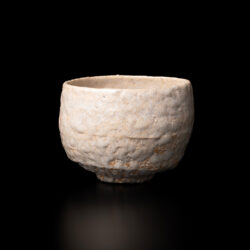

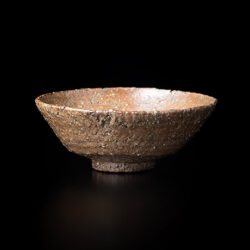

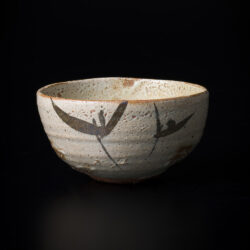

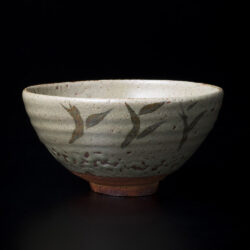

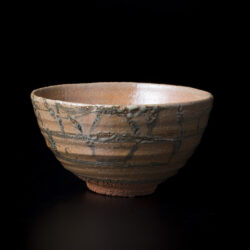

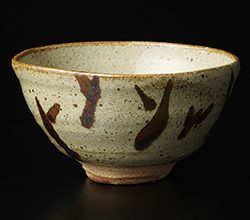

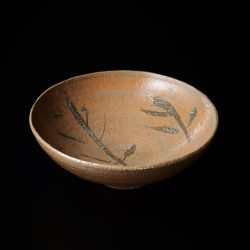

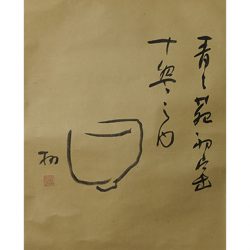

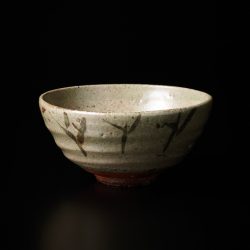

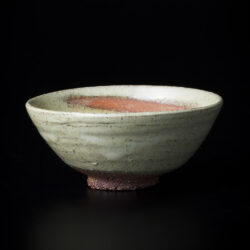

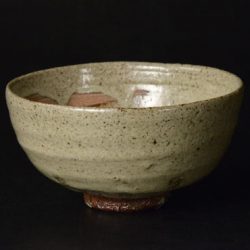

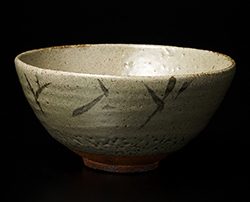

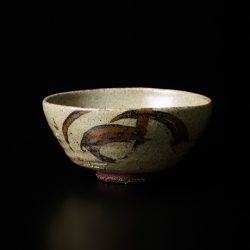

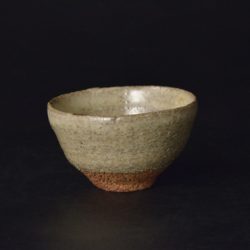

鵲鴣斑盌 Tea bowl, Partridge feather pattern

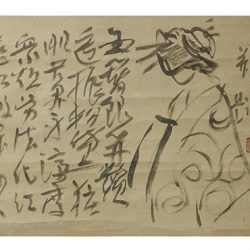

石黒 宗麿/ MUNEMARO ISHIGURO

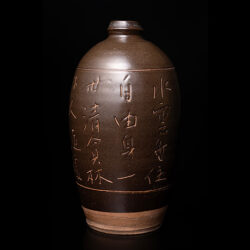

宗麿先生の作品には中国古陶からの影響を見られる作品が多く、中でも木葉天目茶碗をはじめ、黒釉作品には名品が多く残されている。

黒釉のルーツを遡ると、恐らく中国の漢時代に誕生し、三国、南北朝を経て唐、宋代には高品質な黒釉製品が作られた。日本では南宋代に僧侶が持ち帰った天目茶碗が代表的。

鉄分を含む釉薬は酸化焼成することで黒く発色する。

柿釉を含め、鉄を主とする釉薬を用いたやきものを鉄釉陶器と総称し、宗麿先生はこの技術を高度に体得したと評価され1955年に人間国宝に認定された。

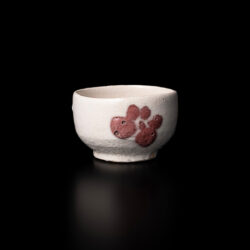

小山冨士夫先生の「石黒宗麿 人と作品」に布海苔を加えた柿釉の下地に蝋で点文を打ち、その上に布海苔を少し入れた黒釉を掛けて高火度焼成した鵲鴣斑(しゃこはん)を作ったと記している。

元は宋代に記したとされる『清異録』にある鷓鴣鳥の羽文に由来する鷓鴣斑の転用である。鷓鴣斑は鷓鴣という鳥の羽毛斑のような斑点が焼成によって現れた窯変茶碗の一種の事であるが、 宗麿作品の場合は黒釉と褐釉を掛け合わせて斑状に表わしたものを指している。

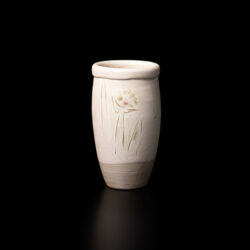

本作品、は筒型の器体に縦に指で柿釉が施され斬新な造りとなっている。

共に、高台内には「栩」の押印。

黒釉のルーツを遡ると、恐らく中国の漢時代に誕生し、三国、南北朝を経て唐、宋代には高品質な黒釉製品が作られた。日本では南宋代に僧侶が持ち帰った天目茶碗が代表的。

鉄分を含む釉薬は酸化焼成することで黒く発色する。

柿釉を含め、鉄を主とする釉薬を用いたやきものを鉄釉陶器と総称し、宗麿先生はこの技術を高度に体得したと評価され1955年に人間国宝に認定された。

小山冨士夫先生の「石黒宗麿 人と作品」に布海苔を加えた柿釉の下地に蝋で点文を打ち、その上に布海苔を少し入れた黒釉を掛けて高火度焼成した鵲鴣斑(しゃこはん)を作ったと記している。

元は宋代に記したとされる『清異録』にある鷓鴣鳥の羽文に由来する鷓鴣斑の転用である。鷓鴣斑は鷓鴣という鳥の羽毛斑のような斑点が焼成によって現れた窯変茶碗の一種の事であるが、 宗麿作品の場合は黒釉と褐釉を掛け合わせて斑状に表わしたものを指している。

本作品、は筒型の器体に縦に指で柿釉が施され斬新な造りとなっている。

共に、高台内には「栩」の押印。

お問合せ番号 No.MI-68

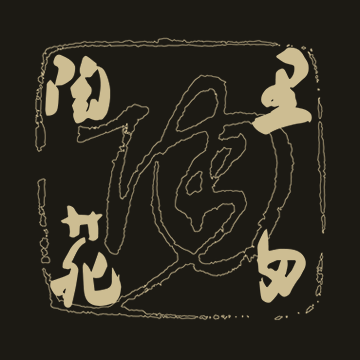

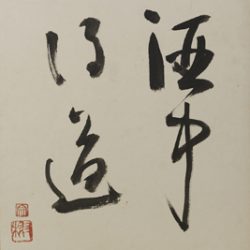

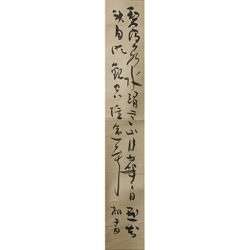

共箱 / With box signed by the artist

11.3 / H9.0 cm

¥1,320,000-(税込 / including tax)

共箱 / With box signed by the artist

11.3 / H9.0 cm

¥1,320,000-(税込 / including tax)